妊娠時期は大きく「妊娠初期」「妊娠中期」「妊娠後期」の3つに分かれています。妊娠15週6日までの期間を「妊娠初期」と言います。

子宮内の正常部位への妊娠を確認してから、定期的に受診してみていきます。

妊娠初期は妊娠して間もない時期であり、とくにはじめての妊娠の場合はさまざまな疑問や不安などが出てくるかと思います。

そして、妊娠初期には、どのようなことを聞かれるのか、どのような診察がおこなわれるのか、どのような検査がおこなわれるのか気になるかとおもいます。

今回、「妊娠初期のながれ」について説明していきたいと思います。

妊娠初期の体調の変化

つわり(吐き気・食欲低下などの症状)

胸のハル感じ

下腹部痛

頭痛・腰痛

おりものが増える

妊娠初期には、妊娠にともなうホルモン変化や環境の変化によって、様々な体の変化や症状をきたします。

とくに、吐き気・食欲低下など「つわり」の症状はほとんどの妊婦さんが経験します。

食事や水分が十分とれないくらい重症になると「悪阻」とよばれています。

体重減少が著しい場合や栄養がまったくとれない状態の場合は、入院して点滴や吐き気止めなどによる治療が必要になることがあります。

他にも妊娠初期には、「下腹部痛」「頭痛」「腰痛」など様々な症状がおこります。妊娠中に使える「痛み止め」などをつかって、症状をやわらげていきます。

また、妊娠にともなうホルモンの変化で、胸が張るような感じがしたり、おりものが増えたりします。

妊娠初期にはさまざまな症状がおこるため、すこしでも快適に妊娠生活をおくれるように症状に対応していくことが重要です。

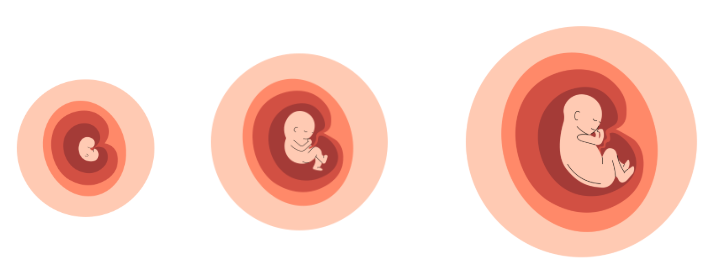

赤ちゃんの発育

妊娠初期には、子宮内に「胎のう」と呼ばれる赤ちゃんの袋があるかどうか確認します。

確認できたら、「胎のう」が大きく育ってくるかどうか、「胎のう」の中に「胎芽」(赤ちゃん)や「卵黄のう」(赤ちゃんに栄養を与えている器官)が確認できるかどうか、「赤ちゃんの心拍」が確認できるかどうか確認します。

そして赤ちゃんが順調に大きくなっていっているか経過を追って確認していきます。

分娩予定日の計算

赤ちゃんが順調に大きくなると、「分娩予定日」を計算します。

最後の月経開始日を「妊娠0週0日」と決めて、「妊娠40週0日」となる日を「分娩予定日」として計算します。

排卵日のズレや赤ちゃんの大きさのズレなどによって「分娩予定日」を修正して計算することもあります。

だいたい妊娠8-10週頃に決めることが多いですが、医療機関によっては多少前後することもあります。

ちなみに、分娩予定日といいますが、実際に分娩予定日ちょうどに産まれてくることは少ないです。

分娩予定日が決定したら、医療機関で「妊娠証明書」が発行されます。

「妊娠証明書」をもって、役所(自治体によりますが、保健センター・市役所・区役所など)に行き手続きをして「母子手帳」を受け取ります。

「母子手帳」には、これから妊婦から分娩までの管理、そして赤ちゃんが産まれた後にも必要な情報がつまっています。

また、妊婦健診の際の「助成券」が同封されていたり、妊婦健診の診察内容を書くスペースがあります。

これから妊婦健診を受けるときには毎回かならず忘れずに持ってくるようにしましょう。

妊娠初期検査

これから妊娠・分娩管理するにあたって、現時点での健康状態を把握したり、母子感染する感染症がないか、妊娠・分娩経過に影響をあたえる病気がないかなど評価するために「妊娠初期検査」がおこなわれます。

「血液検査」(血液型・不規則抗体・血算・生化学・凝固系・感染症など)「尿検査」「腟分泌物検査」「子宮頸癌検診」などを行います。

また「身長」「体重」「血圧測定」も行います。

ちなみに「体重」「血圧測定」「尿検査」「浮腫の確認」「子宮底」「腹囲測定」は、ほぼ毎回の妊婦健診で行います。